満を持しての初対面開催!全国からキャリア支援者が参集

~ 満席の会場は、笑顔と交流で活気にあふれました ~

●キャリア支援者の「拠り所」、「実践」の輪をつなぐ学びの場

全国各地で活躍中のキャリアコンサルタントが集いました!

2025年3月22日(土)、第6回「社会正義のキャリア支援研究会」を開催しました。当研究会初の対面開催となり、企業、学校・教育機関、需給調整機関、地域、医療・福祉など、様々な領域で活動に取り組む方々が全国から集いました。

開催当日は、下村英雄先生(当研究会顧問)のご講義「第6回 社会正義のキャリア支援研究会 -パーソンズは、なぜキャリア支援を始めたか?彼は世界を変えられると信じていたから-」に続き、ランチョン交流会、テーマ別研究会(グループディスカッション)を行いました。

「今後の人生を変えるような大変特別な一日となりました」「他では聞くことのできない貴重なお話を伺えました」

【ご参加者から寄せられた感想等の一部です】

- 社会正義という概念に初めて触れ、今までの自分の活動を振り返る良い機会となりました。社会に対して直接的に関わっていく、具体的な方策や戦略を改めて考える起点となったこと、感謝申し上げます。

- 初めて参加しましたが、あっという間のひと時で、今後の人生を変えるような大変特別な一日となりました。私はまだキャリコン資格を取ったばかりですが、心に燃える火を絶やすことなく、現場に出ていきたいと思います。今後も参加させていただき、お話を伺えることを楽しみにしています。

- 日本のキャリアコンサルティング界を牽引されている下村英雄先生のご講義を拝聴し、理論的な裏付けとともに歴史的な面でも深い造詣があることを知り、大変感銘を受けました。

- 初めての参加ということもあり、研究会のすべてが新鮮でした。学ぶことの楽しさを再認識しました。皆さんと学びあう楽しさも、とても良かったです。人との出会いは財産であり、宝だと思いました。

- 初めて研究会に参加しました。参加者の皆様の熱心さに感動しました。いろいろな環境で支援をされており、それぞれの持ち場で、誠心誠意、支援に向かい合っていらっしゃる様子が言動から伝わってきました。

開催当日の研究会の様子をお伝えします(開催内容、参加者の声など)

今回の研究会で行われた「講義」「テーマ別交流会(グループディスカッション)」について、当日の資料および参加者の皆さんが寄せてくださった感想やコメントから、その一部をご紹介します。

- 講義

「第6回 社会正義のキャリア支援研究会」

- パーソンズは、なぜキャリア支援を始めたか? 彼は世界を変えられると信じていたから –

下村英雄先生(当研究会顧問、「社会正義のキャリア支援(図書文化社)」著者) - テーマ別交流会(グループディスカッション)

9つのテーマ(シニア・中高年、ハラスメント、生活困窮者・シングルマザー、障がい者、介護・治療との両立<ケアワーク>、若年者、外国人、アドボカシーの取組み、支援専門家の勤務状況改善)でグループディスカッションを行いました。 - 次回の開催告知

2025年6月28日(土)10:00-12:30

オンライン開催(Zoom)

1.講義

下村 英雄 先生(当研究会顧問、「社会正義のキャリア支援(図書文化社)」著者)

「第6回 社会正義のキャリア支援研究会」

- パーソンズは、なぜキャリア支援を始めたか? 彼は世界を変えられると信じていたから –

下村 英雄 先生

参加者の学び、気づき、感想など(講義全体を通じて)

- 「パーソンズは、なぜキャリア支援をはじめたか」というテーマが非常に面白く、関わる登場人物や背景を知ることで、キャリア支援がとても身近に感じられるようになりました。キャリアの問題は、特別な学者、研究者の問題ではなく、今を生きる人々の問題なので、より身近に誰もが考えるようになることが大事だと感じました。

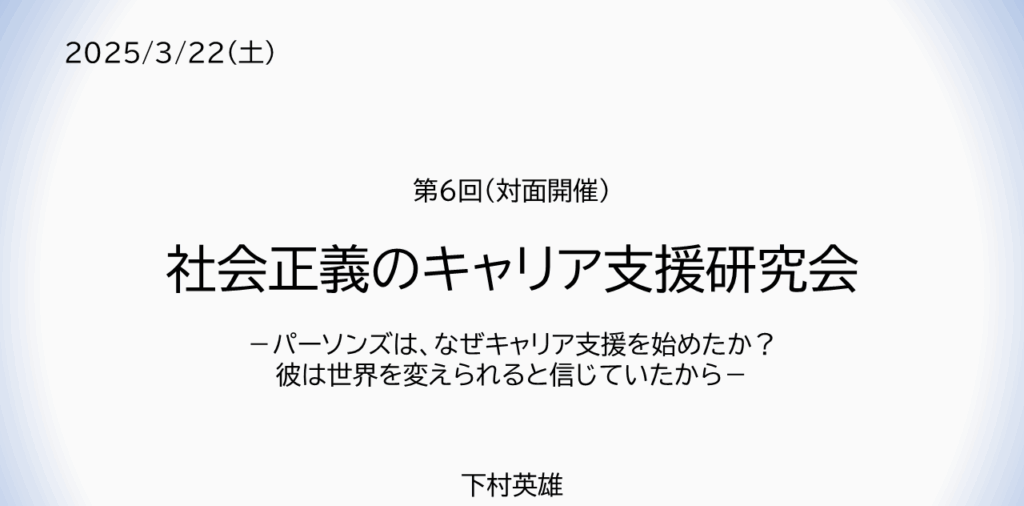

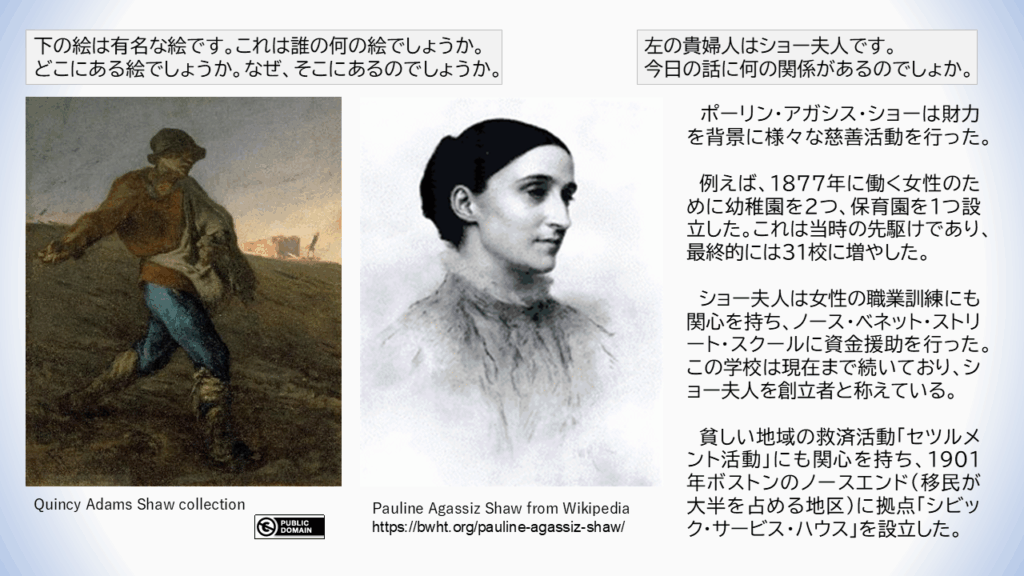

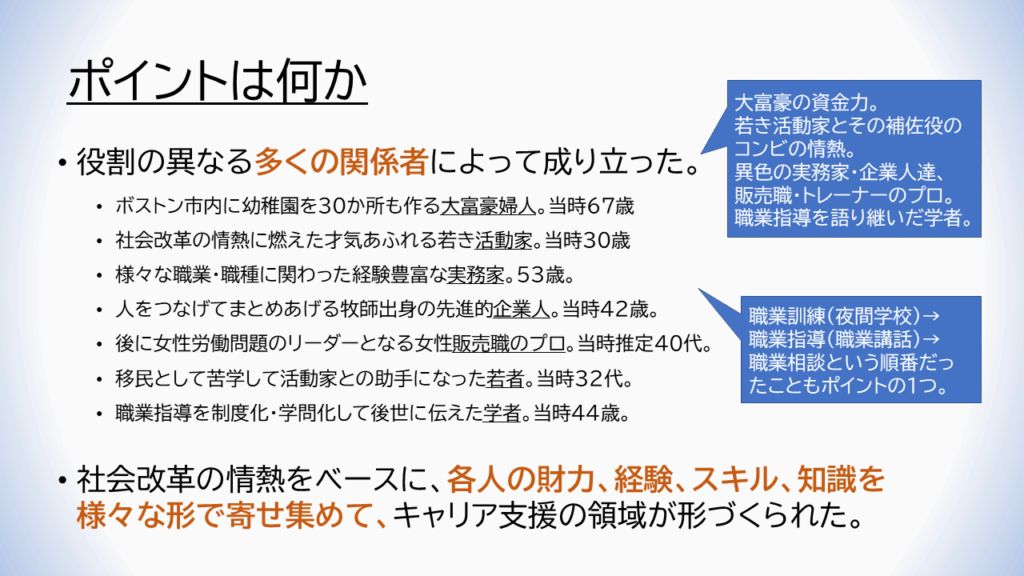

- 「なぜ、ミレーの『種を撒く人』の絵がボストン美術館にあるのか?」という問いから、職業指導の創始者パーソンズとその支援者のストーリーを大変興味深く聴かせていただきました。ポイントは、「役割の異なる多くの関係者によって成り立った」こと。まさに、これからの「社会正義のキャリア支援」に求められることと気づかされました。

- キャリア支援の歴史を紐解くことで、時代背景を踏まえての人の思いや生き様をビビッドに感じることができました。試験対策であれば表層的な理解に陥りますが、このように物語として知ることで、より理解が深まった思いがしました。加えて、自分のキャリア支援者としての在り方を再度問われているように感じました。

- 今回、パーソンズとその周辺に光りを当てていただいたことは、私にとって本当に嬉しい内容でした。ボストンのセツルメントが、シカゴのハルハウスを運営したジェーン・アダムズと繋がったことは驚きでした。デューイに影響を与えたというアダムズには以前から興味を持って調べていましたが、パーソンズを採用した側のフィリップ・デイビスがハルハウス出身であったことは、下村先生から教えていただかなければ知ることができませんでした。

- 今回はパーソンズの話でしたが、一般的に知られている話ではない、いつもながらの裏話的な内容が非常に興味深く、楽しく拝聴させて頂きました。やはり、何事もやり遂げるには陰で動く多くの人がいるのだなと、改めて痛感すると同時に、ネットワーキングの大切さを痛感しました。

- これまでテキストで学んできたパーソンズは一面的な部分のみで、掘り下げれば、全く違った側面を知ることができました。本質を知ることの大切さを学びました。また、ネットワークや役割分担など我々の日常の活動に繋がる話も説得力を持って聞くことができました。キャリアガイダンスに関しても、時代の変化と視線を変えることで多岐に広がり、自分自身の勉強領域の狭さに愕然とせざるを得ません。

- キャリア支援の始祖ともされるパーソンズの中に、社会正義のキャリア支援の萌芽が見られること、それは実は「チームプレイ」であったことなど、目から鱗の物語でした。

- パーソンズの業績が彼一人のものでなく、ブルームフィールドやショー夫人など多様なアクターの関係性の物語であることを知り、新鮮な驚きの連続でした。「マッチング理論」のパーソンズが「社会正義の源流」として再発見されたことから、今後どのように位置づけが変わるのかにも関心があります。

- パーソンズが最近再評価させていることは、昨年のNCDA大会でサビカスも「彼はすでにWell-beingの視点で支援をしていた」と言っていて、それなりにわかっていたつもりでしたが、ブルームフィールドを中心とした多くの関係者がいて、いかにして支援の場に人を引き寄せるか、そして活動のために財界からお金を集めるか、生々しい当時の状況を学ぶことができました。

- 「職業指導の父」として学んだパーソンズについて、「歴史の中の人」ではなく「社会正義という視点で活動を始めた彼とその仲間たち」の視点で再認識することができました。現状に満足できず、他のどの選択肢にも納得がいかない時にイノベーションは起きる。彼らの働きもそんなところから生まれたと思いますが、それは今の社会正義を考える私たちの思いと同じだと改めて実感しました。

- 地域でのボランティア団体の活動が、どのようにキャリアカウンセリングの歴史の第一歩として後世に語り継がれるようになったのか、がよくわかりました。パーソンズの業績を本にする(理論化・学問化)、職業指導局の活動をボランティアから大学に移管(制度化)、その結果、全国に職業指導が普及していく、という大きな流れの中で、パーソンズだけでなくブルームフィールドやショー夫人といった、たくさんの関係者が関わっていたことに驚きと感動を覚えました(プロジェクトXの『地上の星』が頭の中で流れてきました)。教科書に載らない人たちも、それぞれの場所で自分らしさを発揮して歴史をつくってきたということが、下村先生によってスポットライトを浴びた、という印象を受けました。

- キャリコン養成講座の学びとは異なる視点からのパーソンズの話、とても興味深く拝聴しました。特にブルームフィールドの「したたかさ」と「パーソンズの理論化」は心に残りました。創意工夫と利用できるものはどんどん使う「したたかさ」がないと世に広めることは叶わないし、実行したことを「理論化」しないと次の時代に伝わりません。「理論家パーソンズ」が誕生した事は、批判も含めキャリアカウンセリングの発展に寄与したところが大きいと感じました。

- 私は、書籍を読んで「社会正義のキャリア支援は必要なものだ」と痛感するけれど、「どうやって私の足元で実装していけばいいのだろう」と迷いを抱えながら、初めて研究会に参加しました。歴史をなぞり、みなさんと議論する中で、解決の糸口をつかめたように思います。「実装するためには、分野を超えた連携が必要なのだ」と腑に落ち、「私だったら登場人物の中で誰の役割になれるだろう」と、ぐっと身近にとらえるきっかけになりました。これからも研究会に参加し続けることで、さらに実装のアイデアや実動に繋がるように感じます。とても学びの多いご講義でした。

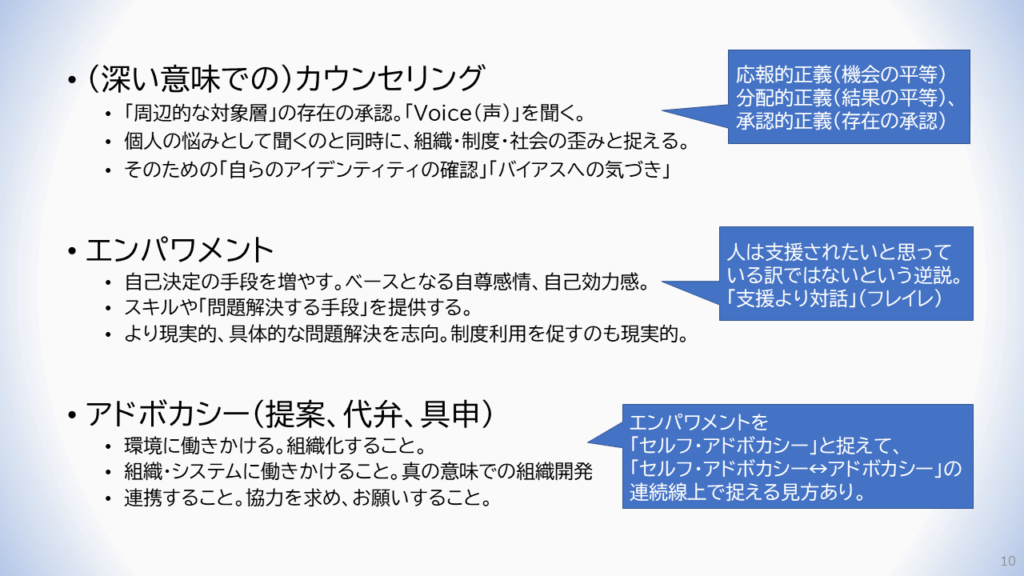

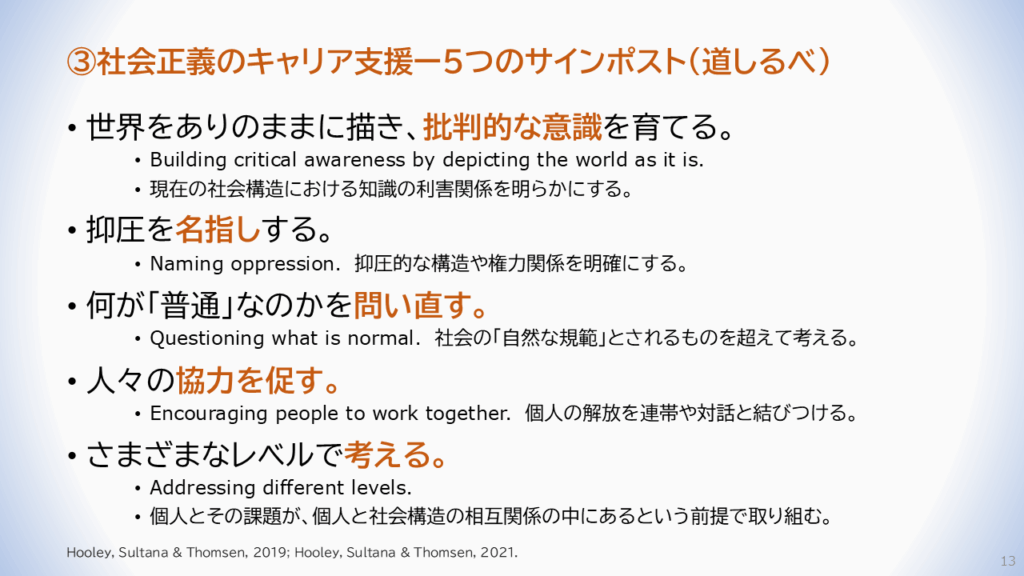

- 「5つのサインポスト(道しるべ)」については、特にサルタナらしさなのでしょうか、カルチュラルスタディーズ的なメッセージ性を感じました。特に、「批判的な意識を育てる」の部分は、我々の同質的な社会では少しハードルの高さを感じる部分ではないかと思います。キャリア支援者自身が自らの“critical awareness”を育てるためには、まさに当研究会のような場が必須であると感じました。

- 「社会正義は現在の世界の潮流」というと新しい理論のようにきこえますが、実は一番の原点であり、一時のブームではなく、むしろキャリア支援の根本なのだ、としっかりと抑えることができました。これから自分自身が支援者として、社会正義という視点に立っていくことへの確信が持てました。本当にありがとうございました。

- 精神保健福祉士の資格を取得した自分としては、「ソーシャルワーク」という観点から「社会正義のキャリア支援」を捉えてみて、すーっと腹落ちする感覚です。この先の自分の行うべきことが明確化できたことも大きな収穫となりました。自分的にはマイヤー・ブルームフィールド的な仕掛け・働きかけを「障がい者の企業への一般就労、定着、キャリア形成支援領域」で実務家としてトライしたい、と動機付けしていただいた時間となりました。

- 社会正義のキャリア支援を遡るとパーソンズに行き着くという、全く予期しない展開と、その背景は周りの人達とのネットワーク、分業であることに目を見開かせられました。それぞれの得意分野を活かし、それぞれの持ち場でできることをやると、こうなるという良い事例でもあります。我々も、同じ「社会正義」というキーワードのみで集まっているものの、めざすところは異なるし、言葉の捉え方も違うと思われます。しかし、お互いに活かせるところや情報を持ち寄ることが刺激になり、大きな変化につながったり同志をみつける力になるのでは、と感じました。今回の参加者と共に動いていく繋がりもできたので、さらに相互研鑽していきたいと思います。機会をつくっていただき、本当にありがとうございました。

- 社会正義の観点では、日本の現場はまだまだ世界に立ち遅れていると感じますが、今回の対面開催で社会正義に賛同する方がこんなにも多くいらっしゃることを肌で実感することができました。本研究会でこの道の先輩方とのつながりを得られたことで、自分の力不足や目の前の現実の厳しさにもめげずに、置かれている場所で新しいことに挑戦する勇気をいただきました。

- キャリア理論はアメリカやヨーロッパが世界の主流なのかもしれませんが、日本発信の新しい概念が下村先生から発信される日を楽しみにしています。そのときに、今回の勉強会に参加した方々がそれぞれの現場での経験をシェアすることで、その研究のお役に立ててば本当に嬉しいことだと思います。これからも一緒に勉強させていただくことを楽しみにしています。

2.テーマ別交流会(グループディスカッション)

参加者のみなさんから寄せられた「関心のある支援テーマ」に基づき、「シニア・中高年、ハラスメント、生活困窮者・シングルマザー、障がい者、介護・治療との両立(ケアワーク)、若年者、外国人、アドボカシーの取組み、支援専門家の勤務状況改善」の各グループにわかれ、意見交換を行いました。

参加者の学び、気づき、感想など

- (参加グループ:シニア・中高年のキャリア支援)高齢者に対するセカンドキャリアやサードキャリアについての支援が足りない一方、「当事者たちの意識の希薄さ」を課題と考えています。義務教育の頃からキャリア教育は継続していくべきものだと思います。キャリア教育に終わりはない。どうしても勤め人中心に話が進みますが、定年のない人やダブルワーク、個人事業主、フリーランスなどがこれから増えると思います。早い時期から「働き方を移行すること」を当たり前にする必要があると感じました。

- (参加グループ:シニア・中高年のキャリア支援)下村先生から「中高年の支援が最難関」というお言葉があったように、とても難しいテーマだと思います。生きている以上、誰もが通過するシニア期ではありますが、誰一人として同じ人生は無いだけに、人の数だけ考えなければならない問題であるともいえます。下村先生が仰っていた「日本の場合、社会的にそうなっている」、「多くの企業はメンバーシップ型だが、中高年の再就職や再雇用は年齢ゆえにジョブ型の方が有利だし、すんなりと入りやすい」ということもよく理解できます。今はそのあたりが混ざり合っている過渡期であり、スピードも速い時代ですので、状況を整理すること自体も簡単ではないような気がします。グループメンバーの皆様の経験や体験を聴いて共感もしましたし、何とか理解しようとする自分が居た、貴重な時間でした。

- (参加グループ:ハラスメント被害者のキャリア支援)私は普段、失業手当受給窓口を担当しており、ハラスメントで退職された方のつらい思いを聞く機会が多くあります。一方、グループメンバーの皆さんからは「被害者はもちろんだが、加害者に対してもケアが必要であること」や「ハラスメント問題の対処が一段落ついた後の当事者ケア」を担う人がいないことの弊害など、現場の話を教えていただきました。「これからも継続的に学びを深めていこう」という話になり、とても楽しみにしています。

- (参加グループ:生活困窮者・シングルマザーのキャリア支援)グループメンバーには支援者としてベテランの方が多く、大変学びになりました。メンバーの皆さんが行政と関わる中での様々な対応についてお話してくださり、アドボカシーの一端を見せていただきました。また、依存症への対処について具体的な支援団体も教えていただき、本当に貴重な時間でした。

- (参加グループ:生活困窮者・シングルマザーのキャリア支援)グループメンバーの中に、新たにキャリアコンサルタントになった方がいらっしゃいました。これから支援職になる志についていきいきと語られていたことが印象的でした。社会正義を学び実践する同志、という気持ちを持つことができた貴重な時間でした。

- (参加グループ:生活困窮者・シングルマザーのキャリア支援)これから支援の現場に出ていく私のような者にとって、実践に取り組んでいる大先輩方のお話は勉強になることばかりでした。信頼関係の構築が何より大切な現場であること、心を開いていただくためにはどんな小さなことにも気付いて褒めることなどを実践したいと思いました。また、過去に罪を犯した方の社会復帰の難しさ、アドボカシーのリアルについてのお話は、身が引き締まる思いがしました。感情に寄り添うことも大切だが、相手のニーズを把握すること、「今、この方に何が必要か」ということを知り、そこにアプローチすることが何より大切な現場であることを、改めて肝に銘じる機会となりました。

- (参加グループ:障がい者のキャリア支援)グループメンバーにご自身が当事者である方もいらっしゃいました。当事者の方の声を聴けたことが非常に有益でした。自分が支援者として頭が固くなっている状態に気づきました。どのような状態、環境を望むかをしっかり把握することが必要だと再認識しました。いろいろな立場の人が参加できる、このような研究会の存在は貴重です。

- (参加グループ:障がい者への支援)グループメンバーにとって、下村先生が障がい者への支援を「最高峰のキャリア支援」と表現してくださったことが一番のお土産になりました。同時に、当領域に取組むことの遣り甲斐と責任を自覚しながら、実際のアクションを取れるようになっていくことの重要性を再認識できました。「アドボカシー」のプラクティスを中心に「障がい者支援」の中でも関わる分野で取り組みが異なっていくため、今後もっとグループメンバーを増やしていきたいと思いました。

- (参加グループ:介護・治療との両立(ケアワーク))グループディスカッションを通じて、「治療」と「介護」に共通点が多いことに驚きました。「介護」も「治療」も、「周りに事情を言いづらい、迷惑をかけてしまう」、また、「仕事を辞める」ことで目先の困難から一旦は楽になれるが、長期的に考えるとそうではない、等々、どちらの話にも全員で頷きながら思いを共有できたと感じています。まだまだ聞きたいことも話したいこともあったので、機会があればまた同じテーマでのセッションに参加したと思います。

- (参加グループ:若年者のキャリア支援)キャリアについて学ぶ機会は、小学生から、遅くとも中学生からあるべきだと考えます。世の中にどのような仕事があるのかを知ることで選択肢が増え、その仕事に就くために何が必要か、自ら考えるきっかけになるからです。20代〜30代の若者の中には、日本と言う国や政府に対して、期待しないばかりか諦めてしまっている方々も多いことに驚かされます。「どうせ自分達は年金ももらえないだろうから、頑張っても無駄」「いずれは海外で働く」等、ごく普通に考えているのです。日本の将来を悲観して希望を持たない若者達には、自身のキャリアについて学び考える機会がなかったことが、その原因のひとつではないかと考えました。

- (参加グループ:外国人の支援)主に、外国人留学生を取り巻く課題や現場での思いについてお話しました。私は建設的な考えや前向きな意見をうまく話せず、現状や社会への憂いや嘆きが中心になってしまいましたが、同じグループの方はとても熱心に耳を傾けてくださり、ありがたかったです。積極的に外国人を受け入れてきた欧米では、社会の分断やさまざまな背景から、受け入れ拒否や強制送還が始まっています。日本は、10年後、20年後、どのような道をたどっているのでしょうか。急激に外国人の受け入れを行う日本の現状において、私が今できることは何かを模索しています。

- (参加グループ:アドボカシーの取組み)アドボカシーについて語り合うことは「難しい」と敬遠されるのでは、と思っていましたが、それぞれの立場で語り合えたことがとても良かったです。1対1の相談業務の限界、会社ではトップをどう動かすか、できるところから実績を出していくことが何よりも大切、などの意見がありました。「アドボカシーは難しいテーマ」と先入観を持って臨んでしまいましたが、メンバーの皆さんと楽しく対話することができました。

- (参加グループ:支援専門家の勤務状況改善)私は就労支援現場で働いていますが、「メンタルヘルス不調となる支援者が多い」という話をした時に、参加者の方々が驚かれたことが印象的でした。

その他、参加者から寄せられた感想・意見等

- (毎回参加していますが)今回の研究会は芸術作品を見ている気がしました。斬新で通常不可能と思われる企画を果敢に実行に移し、相当の不安と覚悟があったにも拘らず、イベント的に見事な成功に導きました。企画力、実行力、マネジメント力を発揮された事務局スタッフに最大の賞賛と敬意を表します。

- 心を打たれたのは、下村先生の最後まで手を抜かない丁寧な説明と参加者へのフォローです。「真摯」という言葉がぴたりと当てはまるこの姿勢こそが、世の指導者や政治家に必要なものと思いました。下村先生の息吹を感じただけでも参加者は心地よい気分を味わったのではないでしょうか。企画運営、マネジメント、内容ともに秀逸の作品でした。ありがとうございました。今後も良い作品を世に発信し続けてください。

- 研究会の対面開催の素晴らしさに圧倒されました。私はキャリコン資格を取得したばかりの支援初心者ですが、養成講座の中で出会った社会正義の考え方に深く共感し、自身がシングルマザーとして障がい児を育ててきた経験や、職場の人間関係に悩んで休職や退職を経験したことから、自分のように職場で悩む方たちの力になったり、労働環境に働きかけたりしたいという思いから資格取得を目指しました。こちらの研究会に出会い、皆さんのお話を聴くたびに、「自分は間違っていないんだな」と実感し、皆さんの存在が心強くて涙が出ます。

- 当研究会の主宰者の佐藤美礼さんに、対面研究会の感動とお礼を会場で直接お伝えしたかったのですが、一番お忙しくされている中でお時間をとらせてはいけない、と自粛致しました。素晴らしい機会をおつくりいただいたことに、心から感謝しています。そして、ハラスメントという、私にとっても他人事ではない問題に長く向き合ってこられた佐藤さんのお話を、もっと伺い勉強させていただきたいという思いでおります。ぜひまた、お目にかかれることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。

- 初めての参加にも関わらず、参加者の皆さんが温かく、主宰運営のみなさんと共に協力しながら場をつくっている空気がとても心地よかったです。学びも出会いも多く、次回以降、周囲の皆さんにもお声がけして参加したいと思います。

- 対面研究会の全体を通じて、多くの参加者がいたにも関わらず、非常に行き届いた運営に感謝しております。自然とチームビルディングが形成されるような構成と雰囲気の醸成も素晴らしかったです。こうした営みを通し、「社会正義」がキャリアコンサルタントの世界でより市民権を得ていくことになるのではないでしょうか。 また、そうなっていくことに貢献できれば、という思いになりました。

当研究会顧問の下村英雄先生からのコメントです

~ 今回の研究会について ~

初の対面研究会に全国から大勢の方々がご参加くださり、とても有り難く、嬉しく思いました。

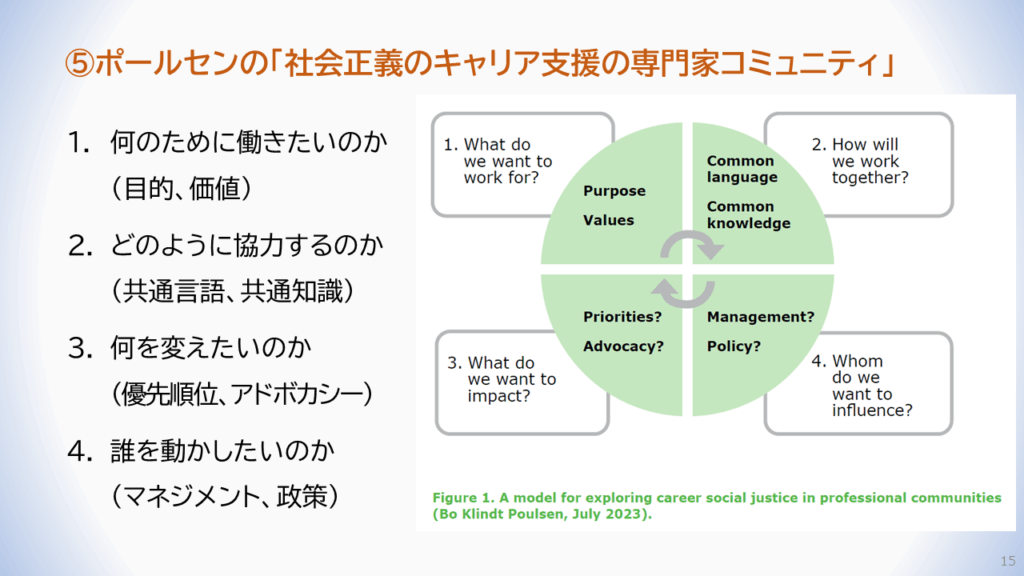

今回の研究会では、ロバートソンについてもご紹介しましたが、キャリアガイダンスの目標は「労働市場/教育訓練/社会的公正・社会正義」に「健康/環境/平和と正義」を加えたものへ拡張されています。つまり、ディーセントワークとSDG’sが意識されているわけです。

そのような中で、ポールセンが提唱している「社会正義のキャリア支援の専門家コミュニティ」の重要性は、まさに本研究会の活動が当てはまります。

重要なことは、「社会正義とは何か」を定義することではなく、お互いに問題意識を共有し合うことです。

皆さんのような支援専門家が集い、意見を交換し、学び合う場を持つということは、社会正義のキャリア支援に取り組む際に孤立しないためにも、独りよがりにならないためにも、とても大切なことです。

私にとって、今回の会合は大変感慨深いものでした。「社会正義」と名前のついた研究会の集まりで、皆さんがそれぞれご自分のお話をされるご様子は、なんと素晴らしいものだろうかと思いました。本当に幸せな会合でした。

これからも、みなさんがそれぞれの持ち場でご活躍くださることを願っています。

ありがとうございました。

研究会の振り返りやコメントをお寄せいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は6月28日(土)にオンライン(Zoom)開催します。(お申込みはこちらから)

皆様とお目にかかれることを楽しみにしています。

(社会正義のキャリア支援研究会 事務局)

【開催告知】

第7回社会正義のキャリア支援研究会

2025年6月28日(土)10:00-12:30

オンライン(Zoom)開催

【研究会参加】お申し込みはこちらをクリック!(Peatix)

研究会には各回の単発参加も可能です。

お一人でも、紹介者無しでも、大歓迎です!

キャリア支援の相互研鑽&仲間づくりの「拠り所」として、お気軽にご参加ください☺

多くの方々のご参加を心よりお待ちしております!

主宰:SJキャリア研究所