「Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)」

キャリア支援の世界的潮流を学び、実践者と交流できる場です

●キャリア支援者の「拠り所」、「実践」の輪をつなぐ学びの場

全国各地で活躍中のキャリアコンサルタントが集いました!

2025年6月28日(土)、第7回「社会正義のキャリア支援研究会」を開催しました。今回も、企業、学校・教育機関、需給調整機関、地域、医療・福祉など、様々な領域で活動に取り組む方々が全国から集い、社会正義のキャリア支援に関する学びを深めました。

開催当日は、下村英雄先生(当研究会顧問)のご講義「第7回 社会正義のキャリア支援研究会 -Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)-」の後、須藤昭彦さん(キャリアコンダクト株式会社 代表取締役)の実践発表「高齢者のキャリア支援 ~働きたいのに働けない、エイジズム(年齢差別)の壁解消へ向けて~」を行いました。

「今回初めて参加しましたが、最新かつ高度な内容の講義に刺激を受けました」

「キャリアに関する様々な気づきを与えていただき、大変感謝しております」

【ご参加者から寄せられた感想等の一部です】

~研究会全体を通じて~

- 今回が初参加でしたが、大変有意義な時間となりました。心より感謝申し上げます。ぜひこれからも参加させていただき、キャリアコンサルタント仲間の勉強会でも共有させていただきたく存じます。

- 社会正義に関心を持つ方々は多いと思いますので、当研究会の活動を広げるお手伝いができたら嬉しく思います。私が所属する企業ではプロボノ活動に取り組んでいますので、当研究会をぜひ紹介させていただき、コラボレーション企画なども考えていきたいです。

- 毎回、実践現場の話が聞けることは、自分にとって非常に有り難いと感じております。

- 司会や進行の方が丁寧にまとめてくださるので、毎回、心地よく学ばせていただいています。ありがとうございます。

- 今回が初の参加でしたが、ご登壇の先生方ならびにご参加の皆様の積極的な質問や発言から多くを学ばせていただきました。社会正義のキャリア支援について、このようなオープンな議論ができる場があることに希望を感じました。

- 初めて参加させていただきました。ありがとうございました。私は企業の障害者雇用事業に携わっておりますが、障害者に限らず「働くことにハンディキャップをもつ人たち」を支援したいと考えてきました。今回参加させていただいて、自分にできることは決して少なくないのかもしれないと思えましたし、「間違っていない」と背中を押していただいたように感じています。これからも参加させていただきます。ありがとうございました。

- 下村先生、主宰者の佐藤様をはじめ、運営スタッフの皆様、ありがとうございました。お陰様で濃厚な時間をいただきました。感謝致します。全体での質疑応答・議論の形式、大変興味深く拝聴しました。多くの方々から発言があり、刺激と学びをいただきました。

開催当日の研究会の様子をお伝えします(開催内容、参加者の声など)

今回の研究会で行われた「講義」「実践発表」について、当日の資料および参加者の皆さんが寄せてくださった感想やコメントから、その一部をご紹介します。

- 講義

「第7回 社会正義のキャリア支援研究会」

- Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳) –

下村英雄先生(当研究会顧問、「社会正義のキャリア支援(図書文化社)」著者) - 実践発表

「高齢者のキャリア支援」

~働きたいのに働けない、エイジズム(年齢差別)の壁解消へ向けて~

須藤 昭彦さん(キャリアコンダクト株式会社 代表取締役) - 次回/次々回の開催告知

・2025年9月20日(土)10:00-12:30

・2025年10月12日(日)10:00-12:30

オンライン開催(Zoom)

1.講義

下村 英雄 先生(当研究会顧問、「社会正義のキャリア支援(図書文化社)」著者)

「第7回 社会正義のキャリア支援研究会」

-Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)-

下村 英雄 先生

【下村 英雄(しもむら ひでお)先生】

キャリア心理学者。東京成徳大学大学院講師。日本キャリア教育学会前会長。日本産業カウンセリング学会元監事。筑波大学大学院博士課程心理学研究科修了。博士(心理学・筑波大学)。主著に『キャリアコンサルティング 理論と実際6訂版』(雇用問題研究会)、『成人キャリア発達とキャリアガイダンス:成人キャリア・コンサルティングの理論的・実践的・政策的基盤』(労働政策研究・研修機構/平成26年度労働関係図書優秀賞)、『キャリア・コンストラクションワークブック:不確かな時代を生き抜くためのキャリア心理学』(共著/金子書房)、ほか多数。

参加者の学び、気づき、感想など(講義全体を通じて)

- 初めて当研究会に参加させていただき、大変勉強になりました。私は就労継続支援B型事業所を運営しています。障害をお持ちの方の尊厳、キャリア、生き方に日々向き合っています。キャリア支援の国際的な潮流、学術的な視点、現場からの意見など大変意義深い時間でした。ありがとうございました。

- 様々なご著書やご講演で下村先生のキャリア支援へのご視点をお伺いしておりましたが、リアルタイムでお話をお伺いすることができ、大変嬉しく感激しております。下村先生がさまざまな形でキャリアコンサルティングの有効性を説いていらっしゃるご発言を目に(耳に)する度、キャリアコンサルタントが社会に担うべき役割の重要性を再認識し、身の引き締まる思いが致します。

- 下村先生がご指摘されているように、キャリア環境が大きく変化する今、まさに我々キャリアコンサルタントの能力向上が問われているのだと危機感を持っております。本日の学びのように、常に新たな視点と課題感を持って、研鑽に努めてまいりたく、ぜひまたご講義をお伺いしたいと願っております。

- ご著書『社会正義のキャリア支援』を最近拝読しました。読み始めて1ページ目から一気に引き込まれ、夢中になって貪るように読み進めました。これまで自分がずっと探し続けていた問いへの答えやその背景にある考え方をご著書の中に見つけた思いでした。書籍を世に出してくださり、本当にありがとうございました。

- いつも新しい知識を教授してくださり、ありがとうございます。キャリアコンサルタントは個人支援に寄りがちですが、社会の構造も意識し、全体を体系的に考えることの大切さに気づきました。このような視点は、組織で一人一人と向き合う時に、個人の悩みをその人固有の問題として見るのではなく、組織の構造やカルチャーの視点も入れながら考えていくことにつながり、人事労務担当の立場としても大変役立つ視点になります。

- 今回初めて参加させていただきました。ありがとうございました。企業での障害者雇用事業に10年近く携わってきたことから、今年に入ってキャリアコンサルタント国家資格を取得したばかりです。勉強する中で、「キャリア」という言葉すら届かない人たちにこそ支援が必要なのでは、と感じていた時に「社会正義のキャリア支援」という言葉に出会い、下村先生のご著書をすぐに読ませていただきました。やさしく語りかけるような文体で大変わかりやすく書かれていて、「自分の目指したい方向はこれだ!」というベクトルを与えていただきました。これからの勉強会も大変楽しみにしております。

- 下村先生のご著書『社会正義のキャリア支援』は何度も読んでいる私のバイブルです。これまで日本のキャリア支援界隈では社会や環境への働きかけについて学際的な研究があまりなかったのが不満でした。しかし、本書の登場で、哲学や倫理学、社会学、経済学などとの学際的な研究の可能性が一気に広がったと思います。今後の更なるご活躍を期待しています。

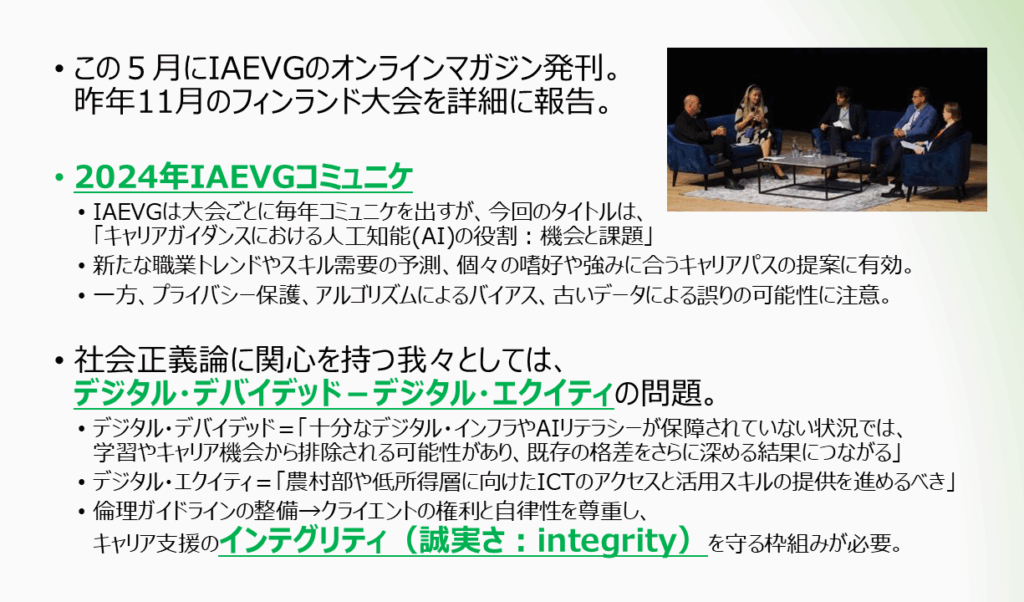

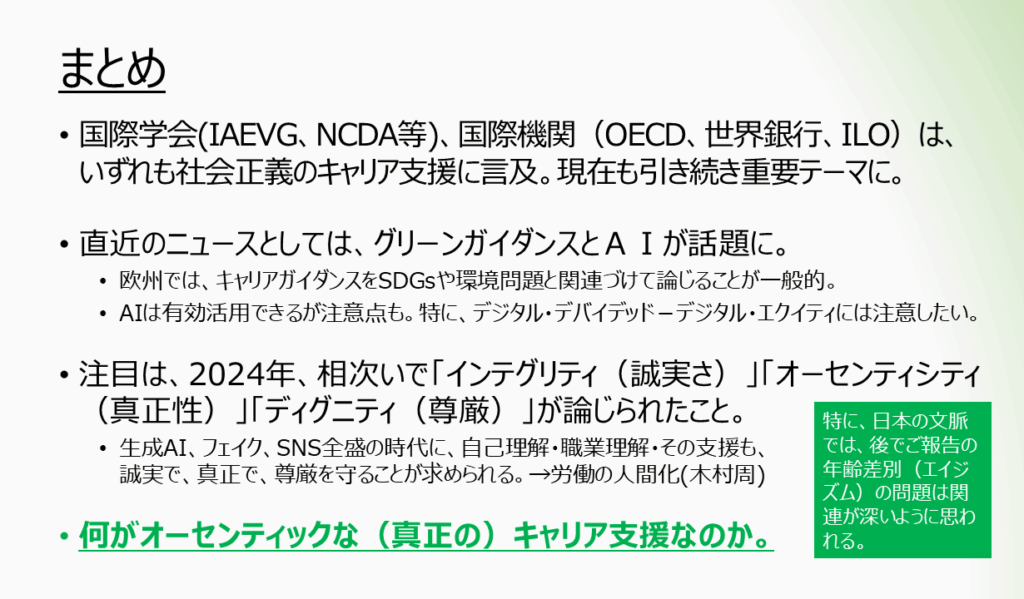

- 社会正義のキャリア支援が「歴史的な背景があり、グローバルで進めるべきもの」と認識されていることに加え、最新のキャリア支援の話題はグローバルな環境課題とも繋がってくることをよく理解できました。企業活動の中でも取り組むべきものだと年々認識が増していると肌で感じているので、もっと企業の中で興味を持つ人を増やしたいと願っています。

- 下村先生のお話に加え、道谷里英先生のご発言にあった「その人がその人らしくいるための阻害となっていることは何か」「自分らしくあることを妨げているものは何か」「その原因が自分ではなく、周りにあるとしたら何か」というお言葉がとても印象に残りました。

- 下村先生のご著書『社会正義のキャリア支援』を拝読し、私が学んだキャリアコンサルティングの知識は限定範囲内のものに過ぎないことを感じました。今回、実際に勉強会に参加し、今はまだ無理でも、最終的には何か社会正義に繋がるようなキャリア支援ができるように精進を重ねていきたいと思いました。

- わかりやすい解説や最新情報など、貴重なお話をありがとうございます。社会課題に取り組むという社会正義の視点がキャリアカウンセリングにますます重要になっていることを実感しました。キャリコン養成講座の学習内容に社会正義の視点をしっかり反映することが必要だと感じます。私は、資格取得に際してキャリコン養成講座で学びましたが、多様性というテーマで女性や高齢者や障害者への支援について取り上げられており、”制約のある労働者”というような取り扱いであることに違和感を覚えました。今回の3つのキーワード「Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)」のような文脈で取り扱われることを期待します。

- 世界の潮流にもなっている社会正義が注目されている中で、AIと自分という構図が浮かび上がってきていると思いました。Authenticity(真正性)がキーワードのようですが、AIとのかかわりによって「自己理解」がますますややこしくなった気も致します。「自己理解」は常に振り返る問題ですが、AIによって再燃してきた問題と捉えました。有意義な時間でした。ありがとうございました。

- SNS、AIの発達により、キャリア支援に「Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)」が必要となっていく中、AIには感情が無いので、感情のある人間によるキャリアコンサルティングがこれからも必要になると考えていました。しかし、「むしろ、キャリアコンサルティングはAIに任せて、キャリアコンサルタントは最初と最後のプロデュースをしていくことになる」という考え方が新鮮でした。

- 欧米の最新情報などを共有いただき、大変貴重な学びとなりました。特に、「デジタル・デバイデッド-デジタル・エクイティ」については、身近でも実感することが多くあり、今後もアンテナを張っていきたいと感じました。中学や高校の教育でも、学校によって最も格差のある部分だと感じており、情報に触れる機会だけでなく「Authenticity」にも大きく影響すると思います。

- 欧州のキャリアガイダンスの今をコンパクトにお伝えくださり、ありがとうございました。私は昨年のIAEVGに参加したので、ナイルズ先生のお話を振り返る良い機会となりました。変化の大きな今だからこそ、振り回されないためにAuthenticityが重要になると気づかされました。また、Dignityについてもご紹介くださり、私も今一番注目している概念なので心強く感じました。本日のお話や質疑応答を通じて、労働が商品化された現代において、「働いているのは人間である」「人間が働くための条件とは何か」ということを「尊厳」という言葉を通じて伝えていけると良いのではないか、と考えることができました。

- 今回も素晴らしい内容でした。ありがとうございました。特に、Authenticity(真正性)については、デジタル技術により、個人の一部分を偏重して捉えて、全体像を把握しなくても「問題がある」とは感じない傾向が強くなってきているのではないかと思います。最近、AIについては、個人的検索や相談ツールではなく、職場でのAIを使った仕事の効率化が始まっており、今後は「AIについての技術習得ができているか、いないか」が就職の際に格差を生むことがはっきりしているようです。そうすると、そこにうまく適合できない場合には、社会的弱者となってしまい、社会から取り残される可能性を含んでいると思いました。

- (下村先生が)今回初めてAuthenticity(真正性)という概念に触れられたことがとても印象的でした。そして、「何がオーセンティックなキャリア支援なのか?」という問い掛けに対し、今日の段階では答えが見出せなかった自分がいました。同時に、対人支援者として、この問いに対する自分なりの回答を導き出せるような研鑽を深めていく動機付けをいただく機会となりました。

- 今回、ある参加者から「自己理解なら、今までのキャリアコンサルティングでもあったじゃないか」という質問意見があった際、道谷里英先生がこのように仰ってくださいました。「Authenticity(真正性)、そこをどう実践していくことができるのか。社会正義の視点でどう考えていけるか。その人の本来の姿で仕事をしたり生きていったり、それを妨げているものは何なのか。何が背景にあるのか。そうなっている要因を本人のせいにしないで考えると、どうなるか。その人がその人らしく生きていくことを阻害しているものは何か。そこへのアプローチの仕方が今までの自己理解の道筋とは違う」。(社会正義のキャリア支援における自己理解とは)この最後のお言葉に尽きるのだと気が付きました。

- 下村先生が仰っていた「週末のこの時間帯に、社会正義のキャリア支援の研究で、ここに集える私たちは恵まれている人々」とのお言葉は、まさにそうだと私も思います。自分が恵まれているとは思えない時も多々ありますが、それでも、この社会で余力がある者として、この社会で自分にできることをやっていきます。今日のディスカッションでは、ある参加者から「(社会正義のキャリア支援といっても)現実世界の中では、我々がやっていることは改良に過ぎず、革命なんてものからは程遠い」という発言がありました。確かに、現実世界のリアルです。それでも私は、小さな一歩や小さな改良を重ねて、いつか大きな変化、革命をめざし、 ”静かなる革命者” の想いを抱いて歩み続けます。

- 私は特例子会社の組織開発部門に所属しており、社員一人ひとりのキャリアや生き方について考えることを生業としております。社会正義理論は自分の中で大切にしたい概念と気づき、研究会に参加いたしました。(社会正義のキャリア支援の有効性について)新田泰生先生が仰ってくださった、「(自分にも)揺らぎはある、でも、その揺らぎの中にいたい」という言葉に激しく共感しています。

- 初めて参加させていただきました。真正性という言葉の捉え方が難しいと感じていたのですが、本来の姿や本当の自分のこと、道谷里英先生がご紹介くださった、「その人が本来の姿で働くことを妨げているものは何だろう?」というブルスティン先生の言葉からも理解を深めることができました。オーセンティックなキャリア支援とは何かを考えるきっかけとなりました。

- 個人も「自分のアイデンティティ」と「自分が感じる社会的問題」から”生きる志”を持つことが大切だと感じましたが、自分の志を持っている人は少ないように思います。子供の頃から短期的なキャリアを考えるだけではなく、自分の存在意義(生涯で成し遂げたいこと)を考える習慣があれば良いと感じました。皆がそのような習慣を持っていれば、私たちのキャリア支援の中身も変わってくるのではないでしょうか。

- グリーンガイダンスについては、欧州ではキャリア支援をSDGsや環境問題と関連付けて論じるのが一般的だというお話がありました。私の所属する部署では新卒採用を担当しておりますが、会社の魅力を伝えるためにもっと環境への取り組みをアピールしても良いのではないかと思いました。また、選考時に学生に課す課題も「当社に入社したら、社会に対してどのような環境メッセージを発信したいか」といったテーマにするのも良いと思います。

- 勉強不足でグリーンガイダンスという言葉に馴染みがありませんでしたが、勉強になりました。当社もSDGsや環境問題と結びつけたビジネスを考えていますが、どちらかというと無理やり紐づけた感があります。社会の問題を結び付けて企業理念を掲げた会社として有名なユニリーバのポールマン氏がいますが、どの会社も企業の経済的価値と社会的問題を結び付けて企業運営をしてくれればもっと良い社会になるのに、と感じています。

- (社会正義のキャリア支援で重要なことは)個人の内省による自己理解だけではなく、社会構造から社会と個人の関係性をみること。そうでなければ、いつまでも自己内省、自己の再構築で終わってしまう。社会構造を意識する時、視野が拡張されていき、「社会制度や仕組みなども変えていく必要がある」という考え方も持てるようになる。そうなることで社会参画も進んでいき、水掛け論的な「自己責任論」も少なくなるのでは、と思いました。

- Authenticity(真正性)というキーワードから考えさせられることが多々ありました。最近、セーフティネットに関わってくる若者の支援をしていると、例えば「オンラインで楽でカッコよくて収入が良さそうなものに応募する。でも、何かそぐわない感じがあれば、簡単に応募辞退したり、辞職したりする」。そんなことを繰り返していて、カウンセリングを重ねても、そのAuthenticity(真正性)が見えてこない感じが強いのです。アイデンティティの拡散というよりも刹那的アイデンティティとでも言ったらいいのか・・。そうした中で、真正性なるものをどうやって見出せばいいのか。見えない問題です。

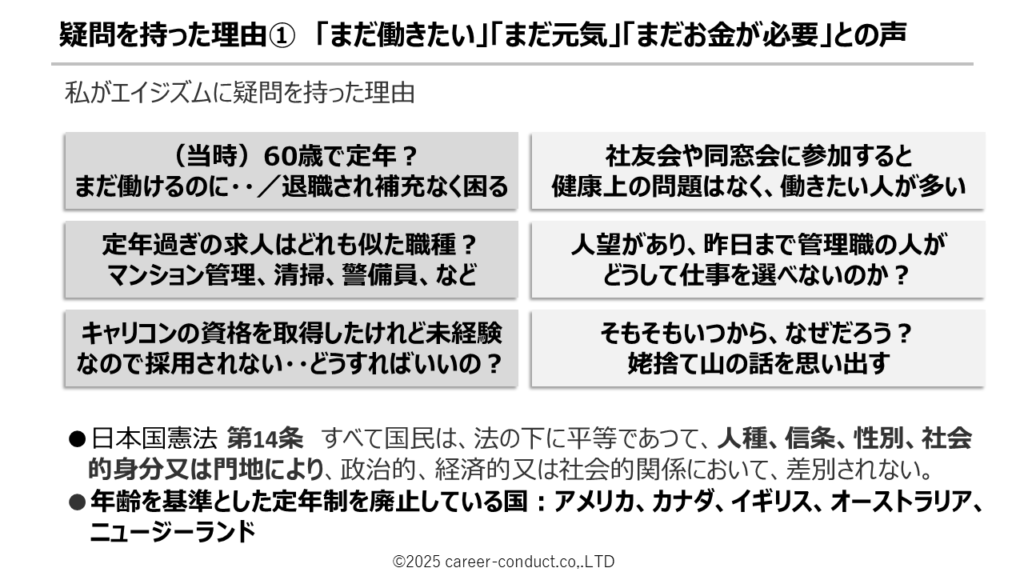

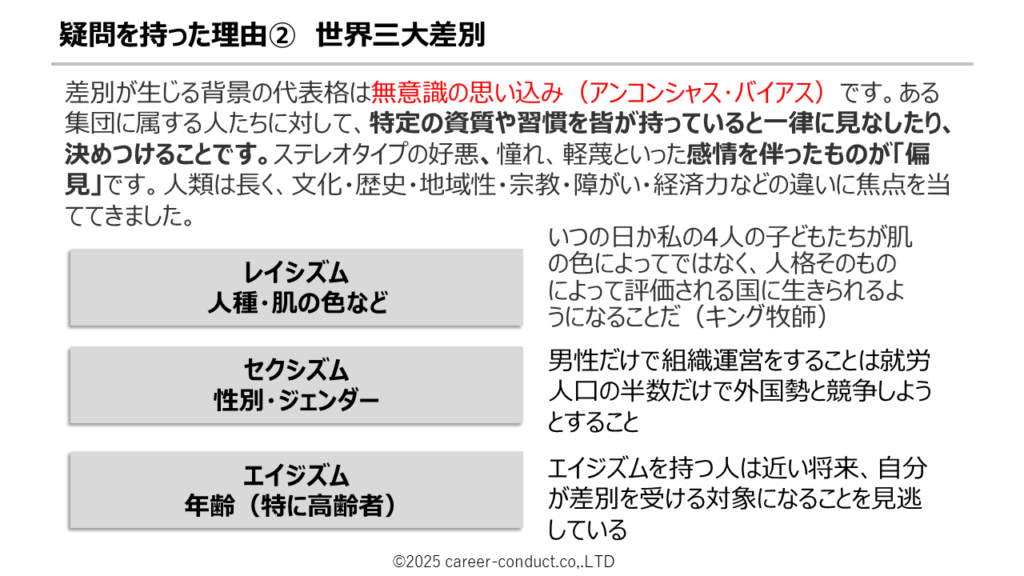

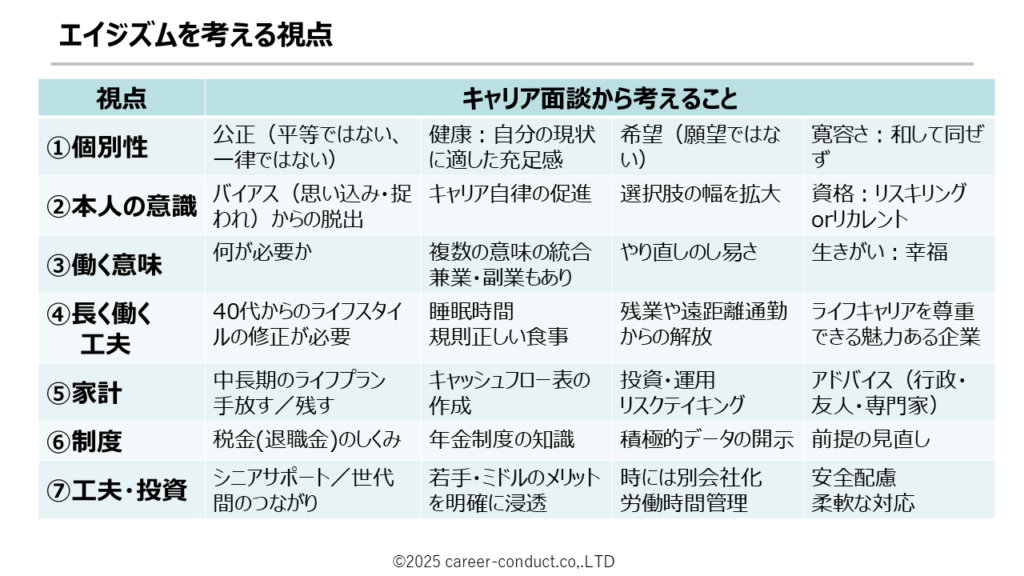

2.実践発表

須藤 昭彦 さん(キャリアコンダクト株式会社 代表取締役)

「高齢者のキャリア支援」

~働きたいのに働けない、エイジズム(年齢差別)の壁解消へ向けて~

須藤 昭彦さん

【 須藤 昭彦(すどう あきひこ)さん 】

大学卒業後、電機業界の営業や総務などを経験。50歳の時に転機が訪れ、30年間勤務しながらも「自分の人生を自分で決めてこなかった」ことに初めて気づく。その後、キャリア自律をめざし、キャリアコンサルタントへの道を選び、現在に至る。国家検定1級キャリアコンサルティング技能士。

参加者の学び、気づき、感想など(実践発表全体を通じて)

- 社会正義のキャリア支援のテーマがエイジズムの話につながり、詰まるところ、日本の文化や働き方の考え方そのものへの課題に話が及び、非常に深い議論だと思いました。また、資本主義システムや学生運動という用語も出てきましたが、他のキャリアコンサルタント勉強会ではまず出てこないキーワードなので、自分にとって学びの多い研究会でした。

- 参加者からのどのような発言に対しても、誠意を持って応答する態度に、須藤さんの深い人間性を感じました。そのことが一番の学びでした。ありがとうございました。

- 高齢者のキャリアの問題を、エイジズム(年齢差別)の問題として捉えていただいた、視点そのものに価値を感じました。

- 須藤様、ご発表ありがとうございました。まさに私自身がエイジズムに直面しています。改めて、働く意味を考えてみるきっかけになりました。

- 貴重な学びの機会をいただきありがとうございました。資料も大変わかりやすく、理解も進みました。また、キャリアコンサルタントとして長年活動をされてきたことが自然と伝わってきました。キャリコン資格を取得したばかりの私にとってお手本となりました。ありがとうございました。

- (エイジズムに関する)膨大な情報をわかりやすくまとめてくださり、感謝申し上げます。経済的な価値が重視されがちな現代ですが、「人間が生きる場所としての組織」という視点を大切にしながら、活動に取り組まれている須藤さんの姿勢は、同じ志を持つ者として、とても励みになりました。関係性の視点は社会正義につながっていくと改めて学ばせていただきました。

- 私自身は現場の実態(経験)をお聞きすることがあまりないので、貴重な情報をいただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。須藤さんも、お金や健康だけではなく関係性が大切、と言及されていましたが、「自分の志や価値観に紐づいたコミュニティ」が自然とできる世の中にしていけたら良いな、と感じました。現実的に年齢を意識せざるを得ないこともありますが、年齢を意識しすぎるのも良くないな、と感じます。ありがとうございました。

- 「エイジズム」については様々なケースがあるため、今後注視していくべき大きな問題であると捉えました。「個別性」で片付けられるといえば片付けられますが、その「個別性」の背景を考えていくと、何かつながりのあることが潜んでいるような気もします。ジョブ型やメンバーシップ型を考えるにしても、米国人と日本人の考え方の違いや文化や歴史観等、複雑なことが絡み合って様相を呈していると思われます。また、会社や(就業者が)置かれた状況によって、働く現実と会社の制度とうまく融合していないが故に、そこに身を置く就業者がミスマッチを起こさざるを得ないことになっているような気もします。高齢化社会を迎えている日本にとって、非常に大きな問題だと思いました。

- 現在の私自身のフィールドである「シニア層支援」に関するお話でしたので、自分が感じていたことを裏付けるデータ等もあり、認識を強化することができました。(ディスカッションにおいては)発表者の須藤さんはノーマルなスタンスでしたが、参加者のご意見の中には各自の現場ごとのバイアスがかっていると思われるような見解もあり、改めてシニア層の支援の難しさを痛感致しました。須藤さんのノーマルなスタンスでの発表内容が、私自身の現在の支援状況と照らし合わせるにあたって、大きな傾向を見極めることに役立ちました。ありがとうございました。

- エイジズムの壁。私も、確実にあると感じていたところでした。再就職するために面談に来られる方のお話を聴くと、たいていの方は、働くところがあれば・・・とのご返答です。長年仕事でキャリアを積んできても、定年退職でリセットされてしまうのが現状です。お話にあったような、高齢者雇用を率先する企業が増えていくことで、世の中の固執した雇用形態が変化していくと良いなと感じたところです。またぜひお話を聴かせていただけたらと思います。

- 「超高齢化社会」「超人手不足時代」となる日本においては、高齢者も重要な労働力の担い手として捉えられ、職業生活はさらに長期化していくものと思われます。しかし、一方で高齢者が活躍できる職場、業種は非常に限定的であるのが現状です。高齢者のみならず、誰もが尊厳を持って働く機会を得ることができる社会に向けて、キャリア支援者としてどう働きかけていくか、改めて考える良い機会となりました。

- 非常に意義深いご発表を拝聴いたしました。シニア層の方々ご自身の視点と、雇用者・企業側の視点の双方からアプローチされており、課題の複雑さとともに、今後に向けた可能性も強く感じることができました。また、個別性と全体性のバランスも大きな課題のひとつだと改めて思いました。現在の社会においては「個別性」への注目がまだ十分ではないように感じます。シニア層の中にも、当然ながら多様性や格差が存在します。その実情を丁寧に把握し、それぞれに応じた支援を考える必要性を、今回のご発表を通して改めて感じました。貴重なご示唆をありがとうございました。

- 「シニア世代のキャリア支援」というカテゴリーで「エイジズム年齢差別」をキーワードとして扱われたことに、とても興味を持ちました。私自身も役職定年の55歳でこの言葉を知り、ジェロントロジー(加齢学)、結晶性知能を学び活かして、組織でのシニア世代の働き方にプラスの影響を与えられないか、と奮闘したことを思い出しました。個人的には、日本の企業組織において「エイジズムの解消」は無理、逆にシニア世代一人ひとりがその事実を受け止めた中で「企業に属していた自分とは違う<もう一人の自分>」を見出すことで、企業が国の施策の影響で人事制度改正を行っていくハートフルではない状況に適応できるように支援することが我々の役目のひとつではないかと感じています。ただし、参加者から意見のあった「働く必要があるシニア層への支援」というテーマについては、キャリアコンサルタント領域を超えて、ソーシャルワークの領域も含めないとネガティブな議論の堂々巡りに終始する気がしますので、対人支援領域の多職間連携も視野に入れていくことも大切ではないかと考えます。

- これまで気がつきませんでしたが、高齢者の就労支援と、外国人の就労支援には非常に共通点が多いと感じました。「誰もが将来高齢者になる、という考えを持つことが課題解決の鍵になるかもしれない」という言葉は非常に心に響きました。この視点は、外国人支援の現場にも当てはまるものであり、私自身の実践を見直す良いきっかけにもなりました。新たな視点をいただけたことに、心より感謝申し上げます。

- 日本社会にエイジズムが存在する最大の理由は、「新卒一括採用」と「年功序列」だと私は考えています。これらの日本的仕組みには負の面もあるかと思いますが、私自身は、日本と日本人に合う部分もあるため、現段階では否定もできかねています。 日本におけるエイジズムですが、今後どのように変化していくでしょうか。願わくば、日本独自の進化を遂げ、我々に見合ったものになっていって欲しいと思っています。

- 米国での私自身の就活経験から知ったことを述べたいと思います。米国では、新卒一括採用は一部の超エリート大学卒業生のみが対象です。その他の学生は、一般社会人に混じって求人に応募します。そこで、米国では、社会人未経験の学生が「経験」を積むため、大学時代のインターンシップが「真の意味」を発揮しています。米国の求人では、ジョブディスクリプション(求人票)の職種(場合により役職も)、それに求められる能力・技能が明確すぎるほどに示されます(そのため、採用後はそれ以外の仕事は「自分の担当ではない」と明確なので、その人はその仕事をやりません)。その求人に条件が見合った人であれば、年齢・性別等は問わず応募可です。採用側は、能力・技能が合致する人材を採用します。採用後の昇進昇格は、同一職種・役職の人々から誰かがリーダー的な立場になることはあっても、その枠を超えた昇進昇格(管理職や幹部になる等)は通常は無いです。それより上に行きたいならば、学歴をつけて、かつ経験を積まないとなりません。この仕組みの違いこそが日本独自のエイジズムを生んでいると、私は現地で思い至りました。米国の履歴書は、写真添付はもちろんありませんし、年齢・性別等の属性記載もありません。この応募書類の違いだけからも、我々の独自性を痛感しました(良い悪いではなく)。

- 「エイジズムの解消」という、私自身が所属企業内で6、7年前にバトルしたテーマを取り上げていただき、ありがとうございました。感謝している理由は、組織内でバトルした際には何も出来ずに諦めた自分が居たのですが、須藤さんのご発表の影響で参加者の方々から様々な状況のシニアがエイジズムに向かい合っている状況を再確認することができ、その中に今の自分が取り組めそうなことがあると気付けたからです。どこに何を仕掛けていくか。「(今回の下村先生のご講義にあった)オーセンティックなキャリア支援とは何か?」に繋がるヒントをいただけたことに深く感謝します。

- 須藤様がPowerPointで提示されていた発表資料を大変興味深く拝見しておりました。実際の事例からまとめられていますので説得力が満載だと思いました。「(今回発表した内容だけでは)カバーしきれない現実もある」というお話もありましたが、須藤様の提言があったからこその議論の深まりもあり、有意義なディスカッションだったと思います。

- 社会背景から具体的な支援例までお話いただき、知らないことの多かった高齢者雇用支援について理解が深まりました。ありがとうございます。職種が限られている問題は障害者も同様ですが、駐車場で働いていらっしゃる方の「毎日、次の日のことを考えなくて良いため、楽しく働けている」というお話は、大変な環境でメンタルヘルス疾患から前職を退職したのち、障害者雇用にて負担の少ない業務で毎日安心して働かれるようになった当事者から聞こえてくる声と似ているな、と思い出しました。一人ひとりが願う働き方は、その人のタイミングや時期によっても違うので、選択できる幅が広がるように、属性によって選択が狭まらないように、社会正義の視点が必要なのだと実感しました。

- エイジズムがテーマではありましたが、「個人の認知的なバリアと制度や仕組みの両面からアプローチする」ことは、社会正義の実践にあたって共通して重要な点であると学ぶことができました。また、「シニア世代が働きやすいことは、他の世代も働きやすい」というコメントがあり、まさにその通りだと思いました。高齢化社会における働き方を考えることは、人間を中心にした働き方に雇用労働を転換するチャンスであり、そこにキャリアコンサルタントが貢献できるフィールドがあると気づかされました。

- ご講義ありがとうございました。「60歳代前半と後半では働く理由が変わってくる」というお話がありましたが、私も、「生活のために働く」という側面は無くならないまでも、「どれだけ社会に貢献できるか」という意識で仕事をしていけるかが問われている、私自身の課題のように思っています。

- 高齢者のエイジズムの問題は、障害者のエイブルイズム(Ableism)の問題と重なることが多く、頷きながら聞いていました。高齢者も障害者も属性だけで判断されるのではなく、一人ひとりのキャリアが尊重され働き続けることができる社会に向かえたら、と改めて強く感じました。

- この春、知人が早期退職制度を活用して退職し、独立しました。周囲の同僚に驚かれたようですが、皆、経験もスキルも豊富な方たちばかりです。長く同じ企業に勤めた方ほど、自分の市場価値がわかっていなかったり、新たな選択肢を考える勇気が出なかったりと、「もったいない」と感じることが多くありました。少し前に「45歳定年説」が批判を浴びていましたが、そのくらいの目標をもってシニア以降の働き方を早めに考えていくほうが、60歳以降の人生の充実につながるのではないかと感じています。多くの企業ではシニアの研修を50歳前後で実施しているようですが、10年くらい早く実施しても良いかと思いました。

- 「エイジズムの壁」は、まさに私自身の課題でもありました。再雇用終了時、会社から延長のオファーがあり、労働契約書にサイン致しました。世間から見れば「いつまでも会社にしがみついてみっともない」という評価があると思いますが、私がやりたいことと、会社が私にやって欲しいことが一致しておりますので、納得しております。しかし、この状態が本当に人生の幸せを意味しているのか、という思いは心のどこかであります。生活するために十分なお金があれば会社から離れるという選択もありますし、人生の生き甲斐は仕事以外でも見つけることはできます。そういう意味では、私自身がキャリア支援者として自分を実験台にして、65歳以降の就労と人生の幸せの感じ方について検証していきたいと思います。

当研究会顧問の下村英雄先生からのコメントです

~ 今回の研究会について ~

今回も多くの方々から貴重なご意見をお寄せいただき、あっという間に時間が過ぎました。

60名を超える方々が全国からご参加くださり、当初の予定時間を超えて活発で熱心な意見交換が行われたことに感謝致します。

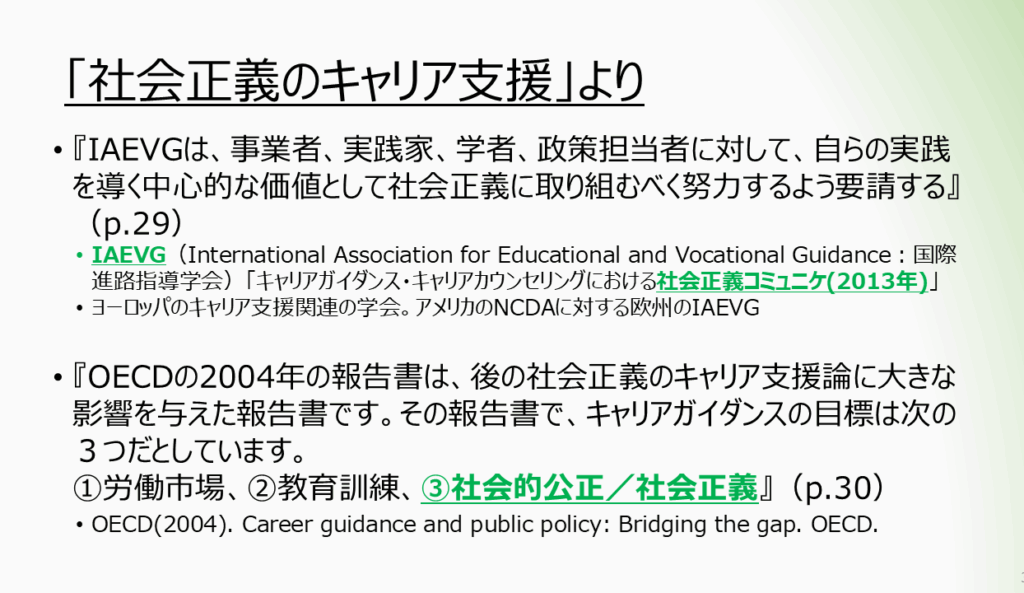

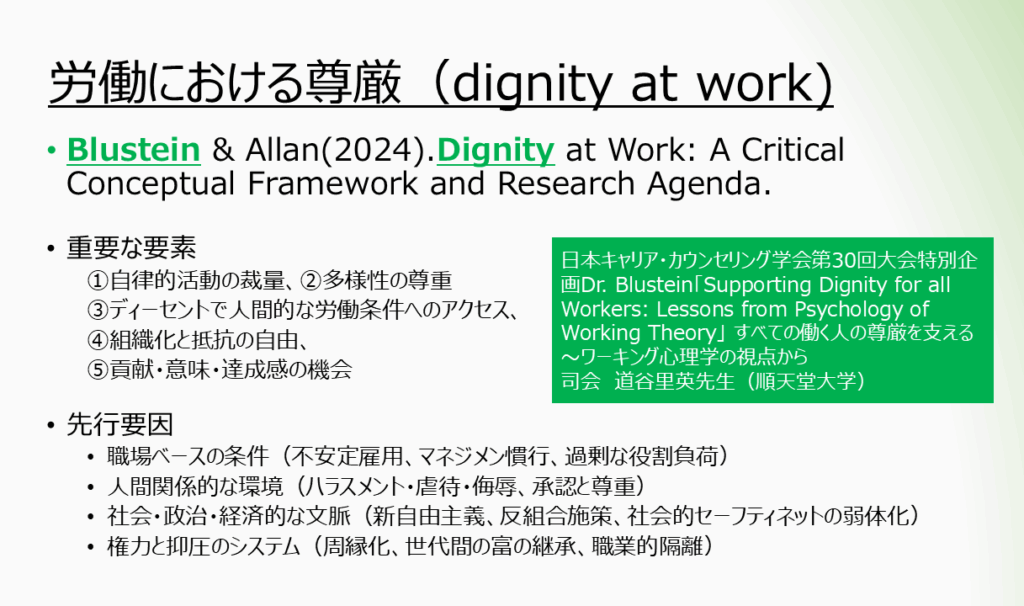

私の講義では、「Integrity(誠実)、Authenticity(真正)、Dignity(尊厳)」をキーワードに挙げました。

米国Merriam-Websterの「Word of the Year(WOTY)2023」に “Authentic”が選定されたように、AIによるディープフェイク技術の進歩等で真偽判定が難しい時代において、“本物らしさ”への希求が高まっています。スペンサー・ナイルズもこの点をIAEVGの基調講演で取り上げていました。

社会正義に関心を持つ私たちであれば、“Authentic”なものに対する関心を一層深めていく必要があります。

また、実践発表では、「エイジズム」をテーマに様々な視点からディスカッションが大いに盛り上がりました。

年齢差別は社会制度の問題ではありますが、バイアスや偏見などが大きく関係する心理的な問題でもあります。

私は、日本の働き方には、思考の大転換をすべき何かがあるように感じています。私たちが「常識」と思っている働き方を変えていく必要があるのではないか、と。

労働の現場で実際に起きている事例や参加者の皆さんの経験談などをお伺いし、エイジズムの問題についてさらにリアリティを感じることができました。

次回の研究会でも、多くの方々からご意見を伺えることを楽しみにしています。ありがとうございました。

研究会の振り返りやコメントをお寄せいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月20日(土)にオンライン(Zoom)開催します。(お申込みはこちらから)

皆様とお目にかかれることを楽しみにしています。

(社会正義のキャリア支援研究会 事務局)

【開催告知】

第8回社会正義のキャリア支援研究会

2025年9月20日(土)10:00-12:30

オンライン(Zoom)開催

【研究会参加】お申し込みはこちらをクリック!(Peatix)

研究会には各回の単発参加も可能です。

お一人でも、紹介者無しでも、大歓迎です!

キャリア支援の相互研鑽&仲間づくりの「拠り所」として、お気軽にご参加ください☺

多くの方々のご参加を心よりお待ちしております!

主宰:SJキャリア研究所